文/麗莎˙珊儂

瑪利亞,一個七歲左右的小女孩,扭結的辮子就像是金屬天線般彎彎的,笑起來露出了有縫隙的牙齒,在走道對面打量著我和我的照相機,她站在走廊旁蓬亂的玫瑰花叢中,跟穿著鮮豔非洲印花布洋裝的女人一起在等候。她好像沒把這地方的嚴肅、以及自己遭受輪暴,以及是潘奇醫院裡最小的瘺管受害人的身分放在心上。有那麼一陣子,我考慮過拍攝訪問她的影片,最後我做下結論,絕對不行。我收起了攝影機,那小女孩穿著漂亮的裙子回來四處跑,找護士玩。

如果剛果是身為女性最慘的地方,那麼潘奇醫院就是性暴力的浩劫遺址,凱莉和我一起拜訪這家備受矚目的瘺管創傷治療中心,當陰道和腸子或尿道隔開的內壁被刺穿,而且無法治療時,傷害就會發生。這種傷害產生了無法控制的持續漏尿或者漏排泄物,病人的味道很難聞,導致家人及社區對她的排斥。

在世界大部分的地方,瘺管可能是生產時相當罕見的併發症,但在剛果,瘺管創傷卻是常見的變態性行為,由槍、樹枝或破裂的瓶子所造成。

現在站在瘺管病房外,我確實注意到不好的味道。身材苗條、穿著醫生白袍、渾身散發出優雅氣質的羅傑醫生帶我們走過潘奇戶外的走廊和修剪得整齊的草坪,經過「沒餵好」(營養不良)的兒童,一排排身受槍傷、包著繃帶的女病患,還有剖腹產病房,終於,到了瘺管病房。絕對不會弄錯的味道,就像是放著不管的陳年尿味,往外飄到了開放的走廊。

氣氛很沉重,就像是塞茲關掉引擎時,充滿整個停車場的呼嘯聲。我看到有個女孩在角落裡,彎著身子,在啜泣中一遍遍用斯華西里語泣訴著哀悼,我轉移了視線,看著攏聚在擋風玻璃上的雨水,靜靜坐著聽她的哭泣聲。

羅傑醫生叫瑪利亞過來,解釋說她在五歲時遭到輪暴。我試著跟她交朋友。「我姊姊也叫做瑪利亞,」我告訴她:「羅傑醫生告訴我妳去過我的國家。」

瑪利亞走開一分鐘,然後帶著本相簿回來,是家庭自製、線上Kinko列印出來的那種,顯然是「美國朋友」幫她做的。美國有人聽說了她的處境,於是贊助她由祖母陪同過去治療,一間教堂?一戶家庭?德州的某個人?我看不出來。

我翻閱瑪利亞在某個郊區家中照的照片,她祖母在一個美國廚房裡,瑪利亞當時住在醫院裡頭,一待就是好幾個月,經歷了多項複合手術,在他們重建她的體內器官時,得到最高標準的照顧。

回剛果一年後,她因為併發症再度回到醫院,去美國動的手術並沒有成功,每個人都知道她為什麼會來這裡,我也沒有問她更多的問題。

瘺管病房裡瀰漫著一股縈繞人心的靜默,像是掛在每個病人頂上的薄紗網。在昏黃的房間裡有十二張基本金屬病床,女人躺平,蜷在拉到下巴的白色床單裡,只有頭探出來,她們都剛動完瘺管手術,用一種含蓄的好奇看著我們。

護士鼓勵我說:「妳想要跟她們說些什麼嗎?」

我看著凱莉,她比手勢要我帶頭,即便有寫給我姊妹幾百封信做為後盾,面對滿屋子受苦女性的此刻,我依然有種無法抑制的渺小感,慌忙努力的想要想起在進行跑步訓練時,所有我在心底演練過的講詞。

沒得選擇了,只能心中想到什麼,就結結巴巴的說出什麼。我告訴她們我們透過「為剛果女性而跑」做了什麼,試著提及恢復力、美麗和啟示,說出她們是我心目中的英雄的那部分。「妳們所有的人……」

我辦不到,我徹底失敗,腦中一片空白。

更糟的是,我哽咽了,開始哭起來。

這下可引起她們的注意了,她們坐起來,敏銳的看著我。

我說不出其他話來。

護士跟她們說了些什麼。

我問翻譯那個護士剛剛說了什麼。

「護士告訴她們:『她很替妳們感到難過。』」

沒有英雄,不美,沒有恢復力,只有同情,跟我想要說的完全相反。

護士哄她們來一輪微弱的鼓掌聲。我應該要鞠躬嗎?

我發誓從此刻開始,絕對不再在剛果哭泣。

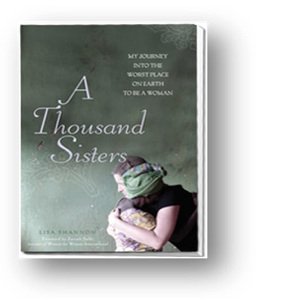

本文出自《遠方的姊妹》大於創意